自宅で遺骨を保管

亡き人の遺骨が入った骨壺は四十九日まで自宅に安置してからお墓に納骨するのが通例で、お墓が無い場合にはそのまま自宅に安置し続けることになりますが、自宅での遺骨の保管方法について。

火葬後の遺骨は一旦自宅に帰る

一般的な葬儀の流れでは葬儀・火葬後に骨壺に収骨された遺骨はすぐにお墓に納骨するのではなく、いったん自宅に持ち帰ることになります。

今の時代のように遺体を火葬しない土葬の時代には葬儀が済むと棺桶に入れられた故人の亡骸は家族や親族などで担いで野辺の送りと言われる行列を作って墓地に向かい、僧侶の読経が唱えられる中で皆で土をかけながら埋葬されますので、故人の遺体があるのは葬儀の間までのことであり、葬儀が済んだら遺骨などが自宅に戻ってくることは無かったのです。

土葬の時代には当然のことですが、遺骨の入った骨壺を電車の網棚に置き去りにするようなことは決してなかったのです。

しかし現代の火葬の時代にはほとんどすべての火葬された遺骨は一旦家に持ち帰ることになりますので、お墓に納骨するあてもなく、家に何時までも安置しているということが当たり前のように起こるのです。

自宅で遺骨保管は合法ですか?

近年では後継者の居ない人が増え続けていることから、お墓を持つことか出来ない、既存のお墓を墓じまいしないといけないという方が増えてきました。

身内の人が亡くなったとしてもお墓に納骨する予定がなく、火葬後に収骨した遺骨の骨壺を何時までも自宅に保管しているという方が確実に増えているのです。

お墓の無い人が利用出来る方法として散骨、合葬墓、樹木葬、永代供養などがありますが、これまでお墓というものに慣れ親しんできた人にとって、お墓に代わる新しい選択肢について、どうしたら良いのかの決断がつかず、何時までも遺骨を自宅に安置し続けることになるのです。

お墓に関する法律の「墓地埋葬法」では死後24時間以内の火葬や埋葬の禁止、墓地や火葬場などの遺骨や遺体の処理など公衆衛生面での取り決めが定められていますが、火葬後の遺骨を埋葬するまでの期間については全く触れられていません。

自宅に遺骨を安置し続けることに関しては全く問題ありませんし合法ですから、今すぐに遺骨を何とかしようと焦る必要はありません。

何時までも遺骨が自宅にあって構いませんか?

それでは一体何時まで自宅に遺骨を置き続けて構わないのでしようか。

遺骨を自宅に於いて構わないという年数に決まりはありませんので、結論として何時まで安置しても構いません。

遺骨が一体だけでなく複数の遺骨を10年以上安置している人も居れば、50年以上安置している人も居るのです。

場合によっては墓じまいしてお墓の中から取り出した遺骨を自宅に安置し続けている人もいます。

ほとんどの方が遺骨がそこにあることに慣れてしまいますので、遺骨の近くを通っても何も感じないのですが、遺骨をどのように置いたら良いのか、或いはどのようにしてお祀りするべきかについては悩むところです。

お墓に納骨したくない

最愛の人が亡くなって今目の前に遺骨があって、寂しさの感情が込み上げて来るけれど、それでも遺骨があることでまだ傍に居るような感じがするものです。

このままお墓に納骨してしまったら故人が益々遠くなってしまい、二度と戻ってこないような気がするので、絶対に納骨したくないという気持ちはよく分かります。

こういう時には無理して納骨する必要はありません。

世間ではどうするとか、普通はどうだとか、そういう問題ではなくて、人と人との大切な絆の問題なのですから、気が済むまで一緒に過ごせば良いでしょう。

遺骨の自宅保管で困ること

遺骨を自宅に保管していて日常的に困ることは滅多にありませんが、いざという時に困ることはあります。

霊的なことを感じる

誰も居ないはずなのに階段を上り下りする足音が聞こえる、遺骨の前を通る時に何かを感じる、寝ていると時々金縛りにあう、寝ている時に亡き人の夢を見た、なとで霊的なものを感じる人は意外と多いもので、場合によっては精神的に病んでしまう人もいます。

本来でしたらお墓にあるべき遺骨が家にあり続けるということに違和感を感じる人が居て、場合によっては亡き人の霊の存在を感じたり、霊的な障害に発展するようなこともありますので、こういう場合には然るべき所に納骨した方が良いでしょう。

無縁仏になってしまう

後継者が居ない場合には自分に万一のことがあった時に自宅の遺骨が無縁仏になってしまいますし、片付けてくれる人に迷惑が掛かることになってしまいます。

そして自分の亡き後の心配もしなければいけません。

今はまだ良いかもしれないけれど、何時かは必ず困ってしまうようでは安心して暮らすことが出来ません。

こういう場合には5万円の樹木葬を自分の区画の分も含めて契約していれば安心です。

自宅で遺骨の祀り方

自宅で遺骨をお祀りするには決められた方法はありませんが、出来ましたら尊厳を持って毎日手を合わせるなどして下さい。

仏壇に祀らないこと

仏壇に遺骨を祀るべからずと昔から言われているのは、仏壇というものは本尊と先祖の位牌を祀る須弥壇であって、遺骨を祀る場所ではないからです。

仏壇は遺骨の納骨場所ではありませんので、お墓の代わりに使うことはなるべくやめた方が良いと思います。

仏壇には仏壇の、そしてお墓にはお墓の役割があって、お盆に迎え火と送り火をするのは、最初に先祖がお墓に降りて来て、それから自宅に向かうと言われているからです。

押し入れやタンスの中はいけません

止むを得ず自宅に遺骨を安置し続ける場合にはくれぐれも粗末にならないようにして下さい。

収納品ではありませんので押し入れはやタンスの中に仕舞いこむことは止めましょう。

箱の中に入れて見えなくしてしまうことも良くありません。

可能な限り他の収納品とは別にして遺骨だけがその空間にあるようにして、しかも見える場所に安置することで、ちょっとした変化にも気が付きますし、最悪そこに置いたということさえ忘れてしまうようなこともありません。

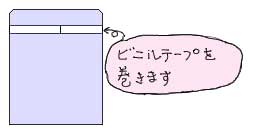

骨壺に空気が入らないようにする

火葬場で収骨して持ち帰った骨壺は蓋がしてありますが、ほんの少しでも隙間がありますと長い年月の間に湿気てしまうのです。

骨壺に少しでも空気が入る隙間がありますと中の遺骨が湿気てしまいますので、自宅で長期間保管するような場合には骨箱から骨壺を出して骨壺本体と蓋の間にビニールテープを巻いておけば長期間の保管でも湿気てしまうことがかなり抑えられます。

簡単な祭壇を作る

骨壺だけをそのまま無造作に置くよりも、ちょっとした工夫で大切にお祀りしていることが伝わります。

あまり低い場所ではなくて出来れば腰よりも少しだけ高い位置の空いた所にハンカチやクロスなどを引いて骨壺を置き、写真立てがあれば立派な礼拝所になります。

可能であれば位牌、ロウソク、線香、花立、おりんなどがあれば祭壇になります。

ちょっとした御供え物や季節のお花などがあれば素敵です。

毎日手を合わせて語り掛けて差し上げて下さい。