骨箱の前と後ろ

火葬が済んで遺骨の入った骨箱を運ぶ時に注意しなければいけないことは、骨箱を持つ時に前と後ろがあって、飾り房が付いた方が前になります。

骨箱を運ぶ時

火葬が済んで故人の遺骨を収骨した骨壺は、火葬場の職員の人が風呂敷で包んで骨箱に入れ、カバーを掛けて喪主に渡してくれます。

骨箱に掛けたカバーには紐で編んだ飾り房が一つだけ付いていますので、飾り房の付いた方が正面であり、骨箱を運ぶ時には飾り房の付いた方を前にして持って運びます。

カバーの上から風呂敷が掛けられていて、飾り房が見えない時には骨箱の周囲を手で触ってみますと、飾り房が付いている面が出っ張っているのですぐに分かります。

骨箱に前後ろがある理由

火葬が済んだ故人の遺骨を収骨する時には骨を骨壺に入れる順番があって、必ず足の方から順に腰、腹、胸、首、頭と収骨していき、最後に喉仏を一番上の真ん中に乗せてから頭蓋骨をその上に被せるのです。

骨壺にも前と後ろがあって、収骨する時に喉仏の骨の向きを骨壺の前と合わせて置くことから、骨壺の中の骨の配置は生前中の足、腰、腹、胸、首、頭が下から順に配置され、尚且つ喉仏を生前中の前向きと合わせることにより、骨壺の中の骨は人体と同じ配置がなされているのです。

このようなことから骨壺には上下はもちろんのこと、前後ろが決められていて、前後の関係は飾り房で象徴されています。

飾り房はカバーもしくは骨箱のどちらかに必ず付いていて前後が分かるようになっています。

飾り房の意味

骨箱に付いている飾り房の結び方は華鬘(けまん)結びと言って、華鬘とは花を束ねた首飾り、髪飾りのことで、装身具として使われていました。

骨箱の飾り房は仏様を飾るものとして、或いは仏として敬う気持ちの象徴なのです。

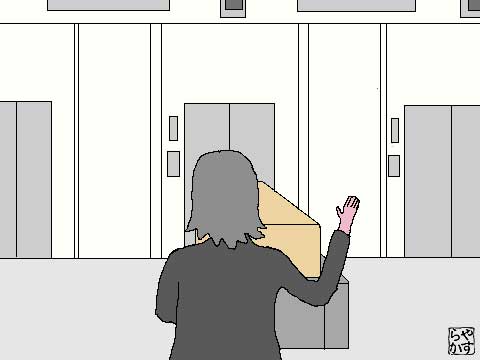

火葬場から家に骨壺を持ち帰る時

火葬場から家に故人の遺骨が入った骨壺を持ち帰る時には一番前に白木の位牌を持った人が前を歩き、その次に遺影を持った人、そしてその次に骨壺を持った人が骨箱の飾り房を前にして歩いていきます。

白木の位牌は亡き人の霊の依り代ですから一番先頭を歩き、亡き人の遺影で生前中の故人の姿を表し、その次に火葬後に残された故人の体の一部である遺骨が入った骨壺を持ち歩くことで、故人の霊を迷うことなく家に連れて帰るのです。