土葬の遺骨

火葬されることなく生身の状態で土葬された遺体は長い年月をかけて肉体の部分が土に還った後に骨だけが残り、その骨も更に長い時間をかけて土に還っていきます。

土葬の遺骨は100年で無くなるか

現在残っている土葬のお墓はほとんどが明治時代以前のお墓であり、昭和の初期の頃に土葬から火葬に変遷していきましたので、土葬で埋葬されている方の亡骸は少なくとも100年以上は経過していることになります。

土葬のお墓自体も100年以上経過している訳ですが、墓地の区画整理や管理する人が居なくなったなどの理由で土葬の墓じまいをすることもあるのです。

実際に土葬の墓じまいを数多く実施した経験では、100年経過してもまだ遺骨がそのまま残っていることが多いということです。

寝棺の状態で埋葬された場合には棺桶の部材のほとんどがボロボロになって土と同化し、遺体は寝たままの状態で残された遺骨が綺麗に並んでいたりするのです。

遺骨は何年経てば無くなるか

私共が施工した土葬の墓じまいで最も古いお墓は300年ほど前のお墓で、さすがに掘削しても遺骨が出ませんでしたが、遺体を埋めた場所が別の場所であった可能性があります。

同じく300年ほど経過したお墓の土中からは遺骨の一部が発掘されましたので、300年ほど経過すればほとんど土に還ると思って間違いありません。

火葬の遺骨との違い

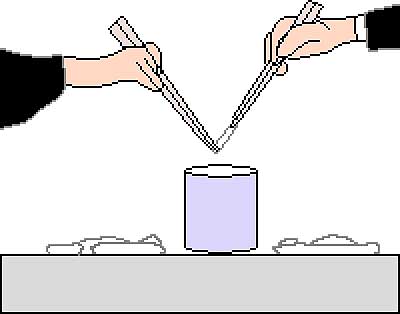

墓じまいで土葬の遺骨を収集していますと、火葬の遺骨とのある違いに気が付きます。それは骨の形がそのままに残っていることと、大きいこと、そして重いことです。実際に大人の方の遺骨を全部そのまま収集してみますと大きさの目安としては大きなゴミ袋一杯という感じです。そして持ってみたらずっしりと重たいものです。

土葬の遺骨の特徴としては生きていた時の骨の大きさがそのままで残っていることです。

火葬された遺骨は焼骨と言われますが、高温の火で燃焼されることによって水分が一気に抜けて大きさが縮み、そして縮む時の衝撃とねじれによって割れることにより、骨壺に納まる大きさになるのです。火葬することによりその大きさは3分の2程度になり、重さは3分の1程度になりますので、火葬で遺骨がずいぶんと持ち帰りやすくなっているのです。

土葬の墓じまいに関しては随分といろんなことが分かって参りました。遺骨の埋葬されている場所などは勘が良くなってきたと言いますか、無駄が無いと言いますか、良く当たるようになって参りました。大体見れば分かります。どんなことでもお気軽にご相談くださいませ、相談は無料でございます