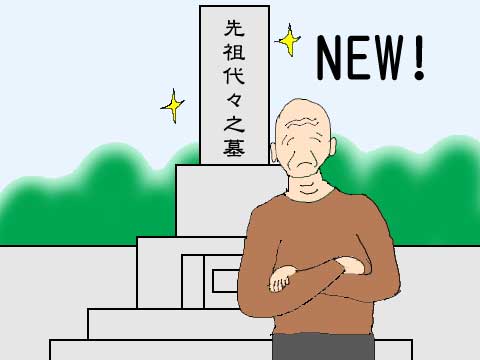

自然に還る墓とは

明治時代以前の物資が少ない時代には、庶民のお墓は土饅頭や自然石を乗せただけの簡単な物が多く、誰もお墓参りする人が居なくなっても自然に還るような地球環境に優しい墓でした。

余計な物を作らない

昭和初期或いはそれ以前の地方における簡単なお墓としては、穴を掘って埋葬したその上に小さな自然石か花立、線香立の石を置く程度でした。

埋葬する時に掘った土を被せても、人を入れた分だけ土が盛り上がりますので、土饅頭と言いますか、土の山が出来てその上に目印程度に石を置けば誰も踏みつけて歩く人は居ませんので、粗末になることなく安心して自然に還ることが出来ます。

万一お参りする人がいなくなって荒れ果てたにしても墓じまいをする必要も無く、元の自然に還るという、このような姿こそ理想のお墓かもしれません。

理想のお墓とは余計な物を作らないお墓であり、放置していると自然に還っていくお墓のことです。

土に還る、自然に還ることは私達の生き物としての使命であり、課題です、古の姿から学ぶ必要があります。

地産地消とは

地産地消とは地元で採れた物を地元で消費するということで、エネルギーのロスが少なくて、地元が潤い、安定した供給が期待できる理想の消費形態です。

霊園の前に店を連ねる石材店では様々に工夫を凝らした現代風の最新デザインのお墓が展示され、世界中の国から輸入した色や模様の違う石材を自由に選ぶことが出来ます。

現代の霊園で一般的に使われている石材のほとんどが世界中の国々から輸入されていますが、傷一つない高品質の石材を一つ作りあげるには、大量の石材を採掘して使えない部分を捨てますので、大量の廃棄石材を捨て、そして自然を破壊しながら採れた石材を船に積んで遠路はるばる運ばれてくるのです。

おまけに外国産の石材は不要になった時には処分する時には粗大ごみとなり、粉砕して埋め立てするにも自然破壊につながり、結局は採掘する時と廃棄する時の二度に亘って自然破壊を繰り返するのです。

私達が使っている墓石の裏には世界中の国々の環境破壊と大量投棄によって成り立っているのです。

もちろん我が国でも良質な石材が採れる産地はありますが、例えば香川県で産出される庵治石(あじいし)は高級石材として有名ですが、古い時代からの大量採掘によって近年ではほとんど採れることの無い石材になってしまいました。

限りある資源なのですから、何時かは枯渇する時が来るのです。

その点地元の川原石を置いただけの墓や、地元産の石材を加工して作られたお墓は不要になった時には地元の土に還ります。

死後に自分の生きた証を残すこと

私達は自分達の死んだ後にこの世に生きてきた証を何らかの形で残そうとする欲望がお墓の正体です。

特に地元で何らかの業績を残したような人は、その業績を石碑にして残し、後世に伝えようとします。

しかし後世の人がその石碑を見た所で、誰のことか分からず、そんな人が居たんだという程度で終わってしまいますし、後継者が居なくなってしまった暁には故人の業績などお構いなしに墓じまいで撤去されて廃棄処分されるのです。

死後に何かを残そうとしても無駄であり、何も残さないのが地球上の生命としての当たり前の使命なのです。