目次

骨壺はゴミに捨てても構いませんか?

礼拝の対象として祭壇にお祀りしていた骨壺も、墓じまいや散骨などで空になって不要になれば単なる入れ物になってしまいますので、普通の可燃ごみと不燃ごみの処分に出して構いません。

しかし、故人様のお名前が表示されているような場合、その部分はしっかり細かく粉砕して捨てるのが良いでしょう。

また、霊的なことを感じやすい人は自分で処分しない方が良いと思います、

骨壺には「骨箱タイプ」と「カバータイプ」があります

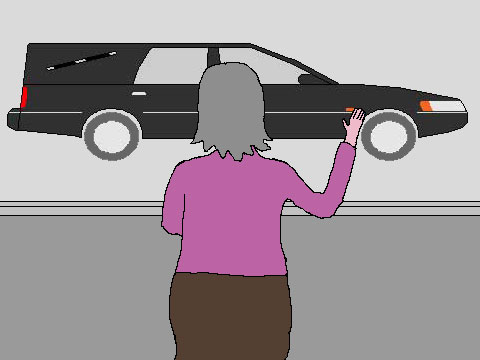

骨壺は写真左のように骨箱に納められていてカバーが掛かっている「骨箱タイプ」と写真右のようにカバーで覆われている「カバータイプ」の2種類のタイプがあり、他には巾着袋で覆われているタイプもあります。

不燃ごみの部分

陶器の骨壺は不燃ごみになります、不燃ごみとして出すにはそのままでは大きすぎますので、割ってしまって「陶器くず」として出します。

骨壺に名前が書いてある時には消しましょう、名前を彫ってある骨壺でしたら割る時に特に名前の部分を細かく念入りに割るようにします。

可燃ごみの部分

陶器の骨壺以外は骨箱やカバー、風呂敷などの全てが可燃ごみになります。

材質としては紙、化学繊維、木などで一般の可燃ごみとして出すことが出来ます。

自治体によっては不燃ごみになる部分が含まれているかもしれませんので、よく確認して出して下さい。

骨箱タイプの処分方法

骨箱タイプは骨壺カバーと骨箱、そして骨壺から構成されていますので、まず最初に風呂敷を取り外し、骨壺カバーを上に引き抜き、そして骨箱の蓋を開けます。

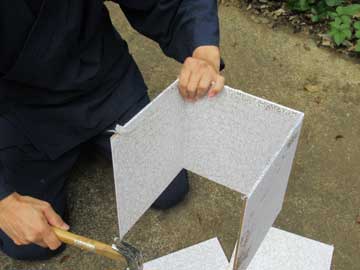

骨壺処分に必要な道具

骨壺処分に必要な道具は

- 金づち

- マイナスドライバー

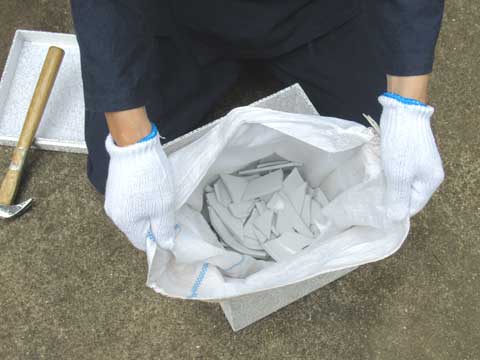

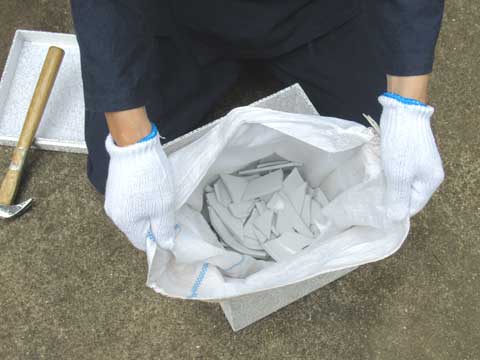

- 軍手

- 土嚢袋などの丈夫な袋

です、土嚢袋は布袋や手提げ袋でも代用できます。

骨壺を割る

作業する場所はなるべく屋外で、結構な音がしますので、陶器の割れる音がしても問題無い場所で行います。

まず最初に骨箱から骨壺を取り出して空になった骨箱に土嚢袋をセットします。

軍手をはめて土嚢袋の中に骨壺を入れ、金づちで叩いて割ります。

割ったものは陶器くずとして不燃ごみで出します。

骨箱を壊す

骨箱は「桐箱」タイプと「布張り」タイプがあります。桐箱は端から金づちで叩けば壊れますが、面倒なのは布張りタイプです。

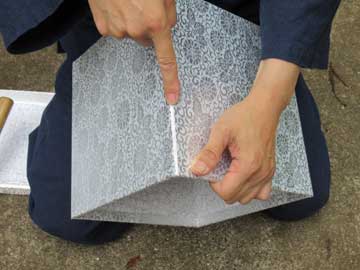

布張りタイプは一枚の布を骨箱の周りに巻いて、接着剤で接着してありますので、布を剥がさないと箱は絶対に壊れません。

布の継ぎ目は大抵、角の部分にあります、良く見ないと継ぎ目であることが分かりません。

角の部分で内側に折り込んである部分をドライバーで起こします

布張りを引っ張ってベリベリと強引に剥がします

布張りが取れた骨箱は叩けば簡単に壊れます。

ホッチキスのような小さい釘で止めてありますので、手を怪我しないように気を付けて解体して下さい。

骨初の蓋も叩いて壊します

骨箱解体終了です、後は燃えるゴミと不燃ごみに分けて出します。

カバータイプの処分方法

カバータイプは紙と布で出来ていますので、小さいものでしたらそのままゴミ袋に入れて捨てて構いませんが、大きいものは手で潰すと小さくなって捨てやすくなります。

カバータイプの潰し方

骨壺のカバーは大抵組み立て式になっていて、底にはめている六角形の厚紙を取れば、綺麗にたためるようになっています。

骨壺・骨箱を再利用しても構いませんか?

遺骨の入っていた骨壺は植木鉢や水を入れる鉢として使えそうですし、桐箱は物入れに使えそうですけれど、葬儀の時にお金を出して買った物で捨てるのは勿体ないですし、地球環境のためにも再利用してはいけませんか?

再利用してはいけません

骨壺や骨箱はまだ綺麗だからと他のことに使ってはいけません。例えば小物入れに使ったり、水をためる鉢として使ったりしてはいけません。

誰かが亡くなった時のために取って置こうなんてことは更にいけません。

骨壺などの亡くなった方のために準備したものは、その方のために使ったら、他のことには使わないようにしましょう。

再利用不可の理由

亡くなった人の為に作った物はその人の供養のためであって、供養というものはその人のためだけに、ということが基本中の基本なのです。

葬儀の時に使う位牌や四十九日の祭壇が白木で出来ているのは、亡くなった人のためにだけ使って、使い終わったら処分するためであって、人が死ぬということを繰り返さないためという気持ちの表れであり、勿体ないから次の亡くなった人のために取っておこうという考えは、誰かの死を待つということにつながるのです。

なるべく丁寧にということなら、お焚き上げを利用しても良いと思います。墓じまいや散骨はある意味、故人様のお片付けです、綺麗に片付けさせて頂きましょう。

先日母を亡くした者です。本日納骨を無事終え、骨箱の処分に困っていたところ、丁寧に説明して下さったおかげで簡単に処分することが出来ました。ありがとうございました。