埋葬行為とは

お墓に亡き人の遺骨を納めることを納骨と言いますが、墓地埋葬法では埋葬行為にあたります。

埋葬とは

埋葬とはそもそも、亡き人の遺体を火葬せずに土の中に埋めることで、明治時代以前には、土葬が主流でしたので、亡き人の亡骸を火葬することなく埋葬していた訳です。

土葬の風習は昭和30年ごろまで続きましたが、火葬の普及によって現代ではごく一部の地域を除いて土葬は出来ません。

当時は集落で亡くなった人が出ると、お葬式の準備とお墓の穴を掘る準備の両方をする必要があり、お墓の穴にしても、1.5~2メートルの深さで、人が十分に入るだけの広さの穴を人力で掘る訳ですから、それは大変な作業であり、身内の者が掘るか、専門の穴掘り人夫に頼んでいたのです。

亡き人のお葬式が済むと「野辺の送り」と言って、身内の人達が棺桶を担いで親族や近所の人達と共に行列して墓地まで運び、墓地に到着すると皆で協力して棺桶を穴に入れて上から土を被せました。

生身の体を土に埋めることで、長い年月をかけて分解されて、やがては土に還っていたのです。

自然に還るという意味ではまさに自然葬で、火葬などの余計なエネルギーを使わないという意味では地球に優しいエコな方法でした。

お墓というものは本来、故人が埋葬されたその土の上に建てられていたものなのです。

埋葬の理由

東京国立博物館 餓鬼草子 研究情報アーカイブズ

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて描かれた餓鬼草紙(がきそうし)には当時の墓が遺体を捨て置く場所であったことが分かります。

裕福な人は土葬で土の中に埋めて墓地を築き、庶民の遺体は棺桶に入れるか、或いはそのままの状態で放置されていましたので、野犬やカラスなどの動物達が食い荒らすのですが、それは自然の摂理として受け入れていたようです。

土葬の大きな目的は

- 亡き人の遺体が動物に食い荒らされないようにすること

- 伝染病が広がらないようにすること

- 腐敗臭の防止

- ハエやウジなどの抑止

ですが、仏教的には人が亡くなってから動物に食べられて醜い姿を晒すことは真実として受け入れなければいけないとしても、やはり愛する人が醜い姿を晒すという事が人として耐えられないという気持ちがあるのだと思います。

現代の埋葬

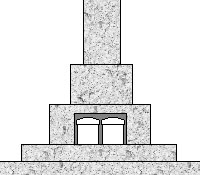

昭和になってからは、墓地不足や衛生上の問題点により土葬から火葬に切り替わり、火葬場で火葬された遺骨を自宅に持ち帰り、四十九日の法要の後でカロートと言われる納骨室を備えたお墓の中に骨壷を納めるようになったので、もはや埋葬ではなく、遺骨をお墓の中に安置するという形式になってしまいました。

お墓の中に骨壷を置いているだけですから、遺骨が自然に還ることは決してありません。

お墓が骨壷の安置所になっていることで、カロートの中が骨壺で一杯になってしまって骨壺がこれ以上入らないなどの様々な問題が出てきているのです。