彼岸のお墓参り

仕事が忙しかったり、体調が良くなかったりなどの理由で彼岸のお墓参りに行くことが出来なかった時にはどのようにしたら良いのでしょうか。

彼岸とは

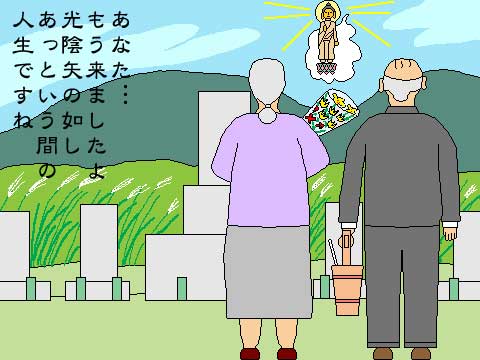

お彼岸の語源は三途の川を超えた彼の岸であることから死者の世界のことであり、春の彼岸と秋の彼岸の時には昼と夜の長さが同じになって、太陽が真東から出て真西に沈むので、太陽の沈む先にあるとされる極楽浄土に思いを馳せて先祖の供養をしたのが彼岸の由来とも言われています。

彼岸の時期にはあの世の門が開くとされ、あの世から御先祖様が帰ってくるので、この世に帰ってくる御先祖様をおもてなしする行事なのです。

彼岸のお墓参り

彼岸は年に2回あり、春の彼岸は3月21日頃(春分の日)で秋の彼岸は9月23日頃(秋分の日)で彼岸の中日の前後3日間を合わせて一週間を彼岸の期間とし、春分の日、秋分の日共に祭日になるのでこの日のお墓参りは全国的に混雑します。

彼岸の中日の次にお墓参りの人が多いのが彼岸の期間中の土日で、遠方のお墓参りに交通機関を使って行くには日曜祭日が理想であり、お墓掃除や木の剪定などをした後にお墓参りをすると一日がかりの行事になりますが、古くから春と秋の彼岸はお墓参りの日として親しまれてきたのです。

彼岸のお墓参りに行く日

彼岸の期間中であればどの日にお墓参りしても構いませんし、混雑を避けるために敢えて平日にお参りする人も居ますが、大きな霊園の合葬墓では彼岸に合わせた献花式などを行う所もあります。

秋の彼岸はまだ残暑が厳しいことがありますので、午前中の涼しくて早い時間のお参りがおすすめです。

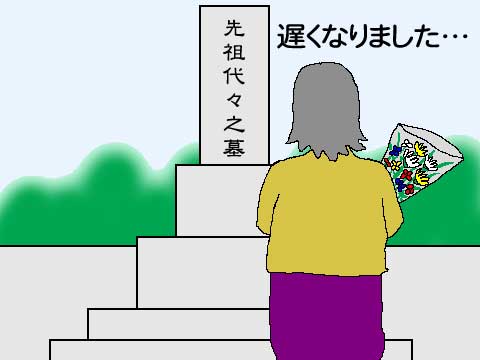

彼岸のお墓参りに行けなかったら

彼岸は御先祖様がこの世に帰ってくる期間ですが、彼岸のお墓参りに行けなかった場合には御先祖様は誰にも会うことなく帰ってしまうのでしょうか。

お墓の管理という目的

彼岸は御先祖様がこの世のお墓に帰ってくるので、お墓を綺麗に掃除しておもてなしをするというのが彼岸の一般的な意味です。

お墓参りの習慣が生活の中に根付いている地方では、家の近くにお墓があって毎日お参りして新しいお花を供えるような地域もあり、お墓は毎日お参りするものであって御先祖様を身近に感じながら生活しています。

しかし都会暮らしの人達はお墓が遠い所にあって自家用車や交通機関を使ってお墓参りに行く人が多く、お墓を買ったばかりの時には頻繁にお墓参りをしていても、だんだんと足が遠のくようになるものです。

ところが彼岸やお盆のように皆がお墓参りをするような日があれば誰もがお墓参りに行きますし、毎日お墓参りに行かなくてもお盆とお彼岸に欠かさずお墓参りしていればお墓はある程度綺麗さを保ち、荒れ果てるような事はありませんし、お墓に不具合が見つかってもすぐに対応出来るのです。

彼岸にこだわらなくて良い

彼岸にお墓参りが出来なかったら彼岸を過ぎてお参りしても構いませんし、長期の旅行や出張に行くような場合には、早めにお参りしても構いません。

御先祖様がこの世に帰ってくるのは彼岸だけでなく、何時でも帰ってくることが出来るようにと目印を立てているのが墓石なのです。

墓石は「依り代」と言って御先祖様が天から降りてくる時の目印であり、憑りつく場所ですから、お墓参りに行った時に帰って来てくれるのです。

彼岸という行事は私達が御先祖の事を忘れないようにするための行事なのです。

高齢や入院などで行けない時

高齢で運転免許を返納した、外出するのが辛くなってきた、病院に長期入院しているなどの理由で彼岸のお墓参りに行けなくなってしまったら、後継者に頼んで行ってもらいましょう。

そしてこの際、お墓の使用者も後継者に名義変更しておきましょう。

後継者が居ない場合には、早めに墓じまいをしないと御先祖様が無縁仏になってしまいます。

本人に代わって墓じまいする「墓じまい代行」も頼むことが出来ますので、前向きに検討して下さい。