三途の川とは

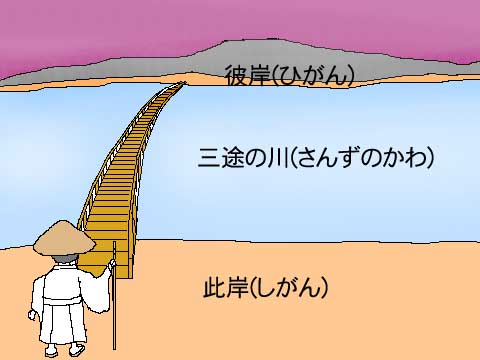

三途(さんず)の川とはこの世と死後の世界との間を流れているとされる大きな川のことでこの世の岸を此岸、あの世の岸を彼岸と言い、生前の行いの善悪によって三つの渡り方があると言われています。

此岸とは

此岸(しがん)とは私達の世界と死者の世界の間を流れる三途の川の手前の岸のことで、現世の私達の世界とつながっている岸です。

広大なる三途の川の遥か向こうには死者の世界があって、その岸を彼岸と言います。

此岸からは彼岸を見ることが出来ません。

彼岸とは

彼岸(ひがん)とは私達の世界と死者の世界の間を流れる三途の川の向こう側の岸のことで、死者の世界とつながっている岸のことです。

春の彼岸と秋の彼岸の時には昼と夜の長さが同じになって、太陽が真東から出て真西に沈むので、太陽の沈む先にあるとされる極楽浄土に思いを馳せて先祖の供養をしたのが彼岸の由来とも言われています。

太陽が沈む西の遥か彼方には阿弥陀如来に召された死者が暮らす極楽浄土があると信じられているのです。

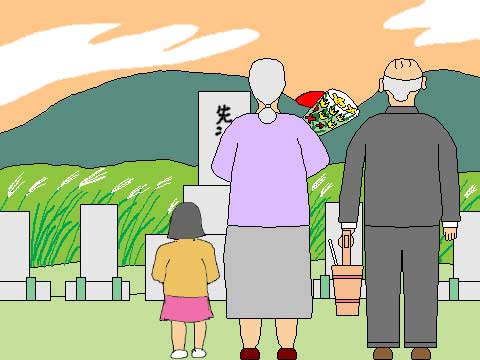

彼岸には御先祖様の世界と私達の世界がつながるとされますので、お墓を掃除してお墓参りをして、日々の御先祖様の守護に対して感謝の気持ちを手向け、先祖をもてなすのです。

三途とは

この世と死後の世界との間を流れているとされる三途の川は、生前の行いの善悪の結果によって三本の道があるという意味で三途と言われています。

生前中の行いの善悪は閻魔大王が裁判で決めることになっています。

生前中に悪い行いばかりした悪人は川の流れが早くて深い所を泳いで渡らせるそうですが、ほとんどの者が向こう岸の彼岸までたどり着くことなく流されてしまい、この世にも戻れない、あの世にも行けない、迷いの世界で苦しみ続けるのです。

生前中に善いこともしたが悪いこともしたという凡人は浅瀬の所を渡らされ、服が濡れたり転んだりするようなことがありますが、気を付けて渡れば彼岸にたどり着けるそうです。

生前中に善い行いばかりの善人は綺麗な橋の上を服が濡れることなく確実に歩いて行けるそうです。

三途の川は三本の道ではなく渡し船で渡してくれるという言い伝えがあります。

渡し舟には誰でも乗せてもらえるのですが、渡し賃として昔の通貨の六文銭が必要だと言うことで、昔は死者の着る死に装束である経帷子(きょうかたびら)の頭陀袋(ずだぶくろ)の中に本物の六文銭を入れていましたが、今の時代に六文銭はありませんし、火葬の火で通貨を焼却することは通貨毀損の罪になりますので、紙で印刷した六文銭を頭陀袋に入れるようになっています。